历史书上说赫鲁晓夫的玉米运动,赫鲁晓夫的动机应该不是单纯种玉米那么简单吧?

ZhihuID:121738802225

赫鲁晓夫种玉米,是苏联历史上极少数真正意义上的“上头的本意是好的,被下面执行坏了”的事件,和苏联其他那些上头本意就是抽象的,下面执行的更坏了的事完全是天壤之别。

赫鲁晓夫种玉米的计划未能成功,不是因为他的思路和方法不对,而是因为苏联低效拙劣的经济体制让他的设想无法付诸实施,而要想根治这个问题必须进行充分、全面而彻底的体制改革,然而苏联体制是在长久的内斗和外战中被揉捏成形的,赫鲁晓夫根本无力从深层次去改变苏联体制,又必须解决常年困扰苏联的粮食短缺问题,他只能从技术层面尝试着修修补补,于是种玉米计划应运而生。

需要明确指出的是,虽然左人非常热衷于把赫鲁晓夫塑造成一个粗俗、蠢笨、野蛮的形象,把种玉米计划说成是赫鲁晓夫头脑发热和拍脑袋做决策的产物,但这并非历史事实。

事实是赫鲁晓夫决定种玉米一事前前后后经过了不小于十年的谋划,是深思熟虑和长期实践的结果,根本不是什么拍脑袋决策的产物,赫鲁晓夫不仅不蠢笨,他还是当时苏共内部非常少有的懂得先试点后推广,边做边试验,走一步看一步,行事比较慎重的领导者。

比如你们有没有想过这么一个问题:为什么赫鲁晓夫选择种玉米?而不是小麦或者大米再或者其它粮食作物。

原因有二。

其一,布党无休止无底线的内斗,是他最初选择种玉米的根本原因。

赫鲁晓夫选择种玉米一事始于1946年布党农业工作会议上的麦种之争。

这一年由于战争结束,美援断绝,苏联再次爆发大饥荒,这场饥荒自1946年延续到1947年,是苏联历史上三次大饥荒的最后一次,由于此时的苏联身处二战胜利的光环之下,这场饥荒在相当程度上被忽视和掩盖了,但其危害和烈度其实一点都不逊色于前两次。

为了解决危机,苏共在这一年举行会议讨论农业问题。

会议上争论最激烈的一点是,小麦究竟应该在冬季播种还是春季播种才能更高产。当时会议上就这个问题分成了两派,一派是以苏联著名学阀李森科为首的春小麦派,另一派是以赫鲁晓夫为首的冬小麦派。

李森科长期是春小麦的坚定支持者,因为小麦在春季播种,便可以在霜降前提前收获,这有利于应对苏联严重的霜冻问题,李森科甚至以此为依据创立了一套小麦种子“春化法”,即在播种前把小麦种子拿来弄湿之后再冷冻一下,这样可以加速小麦的生长。

但赫鲁晓夫一派不同意这种看法,因为苏联国土巨大,并非所有区域都适合搞春小麦,春小麦只在严寒霜冻地区适宜种植,但苏联的农业主产区大多位于南方,在这些地方,还是冬小麦的增产较为明显。

当时的赫鲁晓夫是乌克兰第一书记,是乌克兰的一把手,乌克兰又是苏联主要的农业区,他比较了解农业的实际状况,又掌握一线统计数据,所以据理力争,要求应地制宜,南方还是搞冬小麦。

但李森科在这场争论的手牌里有一张王炸——他是时任苏联农业部长安德烈耶夫和斯大林在农业领域的主要顾问,在农业问题上非常得斯大林信任,而赫鲁晓夫虽然权位不低,但终究是胳膊拗不过大腿。

会议的结果是通过了《关于战后时期发展农业的措施》一文,正式把春小麦作为正确的农业路线,赫鲁晓夫面对着空前巨大的政治压力,只能低头认怂。

恰逢此时苏联和西方矛盾激化,斯大林为了应对西方,在苏联内部发起了苏联历史上非常有名的“反对世界主义”运动(也被称为反对屈从西方运动),这场运动的主要基调就是强调事事都要以苏为主,特别是强调要在学术、思想和文化层面反对西方的影响力。

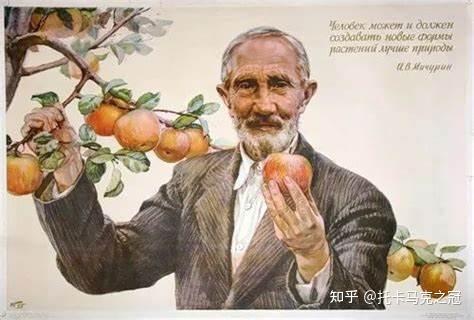

当时李森科属于米丘林学派(获得性遗传)的成员,米丘林是俄国-苏联本土的科学家,被苏共视为在学术层面反击西方影响力的一面旗帜,因此米丘林学派随之获得政治正确地位,李森科本人也随之鸡犬升天,成了苏共树立的科学典型案例,一时风头无两。

而与米丘林学派相对的摩尔根学派(基因遗传)则受到批评和打压,甚至基因遗传学说被称之为是“孟什维克式的唯心主义学术观点”。

李森科本人也兴风作浪,拿出了左人的传统艺能——无限上价值上强度,把一切技术性、学术性、策略性分歧,无限拔高到路线问题,立场问题乃至敌我矛盾的高度,消灭和清洗一切在学术上与自己意见相左的人。

这场闹剧的高潮是1948年8月的全苏联列宁农业科学院会议(也称八月会议),在这场会议上,经斯大林批准,李森科把奉行基因遗传理论的摩尔根学派全面打倒,并将之排挤出苏联的科研和教育体系,李森科宣布,这次会议“把孟德尔—摩尔根—魏斯曼主义从科学上消灭掉,是对摩尔根主义的完全胜利,具有历史意义的里程碑,是伟大的节日”。就此彻底确立了米丘林学派在苏联的正统地位,并把自己打造成了米丘林学派在苏联的最高代言人,进一步把自己塑造成了代表苏联本土学术研究的一面旗帜。

从此,李森科成了苏联的学术沙皇,谁反对李森科,谁就是反对米丘林学派,继而也就是反对斯大林发起的“反对世界主义”运动,进而也就是质疑并反对斯大林。

这已经是李森科第二次得势了,上一次得势是1930年前后,当时代表米丘林学派的李森科和代表摩尔根学派的苏联生物学家维瓦洛夫之间就遗传科学展开学术争论,当时李森科用的也是这一招,把学术之争上纲上线到路线斗争和立场问题的高度,斗争的结果是维瓦洛夫被判死刑后关进监狱活活饿死,因同情左翼理念而应维瓦洛夫之邀,到苏联工作的美国生物遗传学家穆勒也仓惶逃离了苏联。

所有人都记得维瓦洛夫的下场,于是没人敢招惹李森科,李森科俨然成为了斯大林在学术领域的代言人,口含天宪。

在这种政治高压下,春小麦和冬小麦之争就不再只是个农业技术问题,而成了要不要遵行斯大林道路的政治问题,于是赫鲁晓夫只能闭嘴,不再反对李森科,按照李森科的指示,去老老实实的执行小麦春化和种植春小麦这一“无产阶级的光荣任务”。

毕竟赫鲁晓夫只需要管理农业生产,而李森科搞宫斗要考虑的就多了。

但问题在于,斯大林和李森科的伟大光荣正确不会自动变成粮食并喂饱苏联人,粮食问题还是在苏联人头上悬而未决,赫鲁晓夫要解决问题只能另谋出路,他选择不再触碰小麦这个敏感话题,转而从玉米中寻求答案。

说白了,不是赫鲁晓夫自己一开始就想要选择玉米,而是在步步惊魂的苏共体制下,玉米是政治风险最低的一种作物,在巨大的政治压力下,赫鲁晓夫既想要解决粮食供应危机,又不敢得罪有斯大林背书的李森科,玉米就成了唯一的选择。

绕过了春小麦的麦田,来到了玉米地,这是赫鲁晓夫种玉米的第一个原因。

第二个原因就更简单了,因为他种玉米成功过,而且不止一次。

1949年,“反对世界主义”这场闹剧余波未平,不敢招惹李森科的赫鲁晓夫开始在自己主政的乌克兰地区推广玉米种植,他走访田间地头,咨询一线农民,获得了大量第一手农业资料,他根据乌克兰农民种植玉米的经验,开始推广“方形穴播种植法”,动员乌克兰农民手工播种了200万公顷玉米。

是年,乌克兰玉米大获丰收。

这在常年饱受饥荒之苦的乌克兰宛如奇迹。

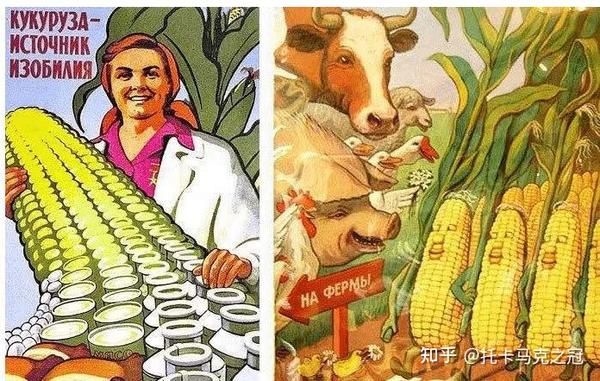

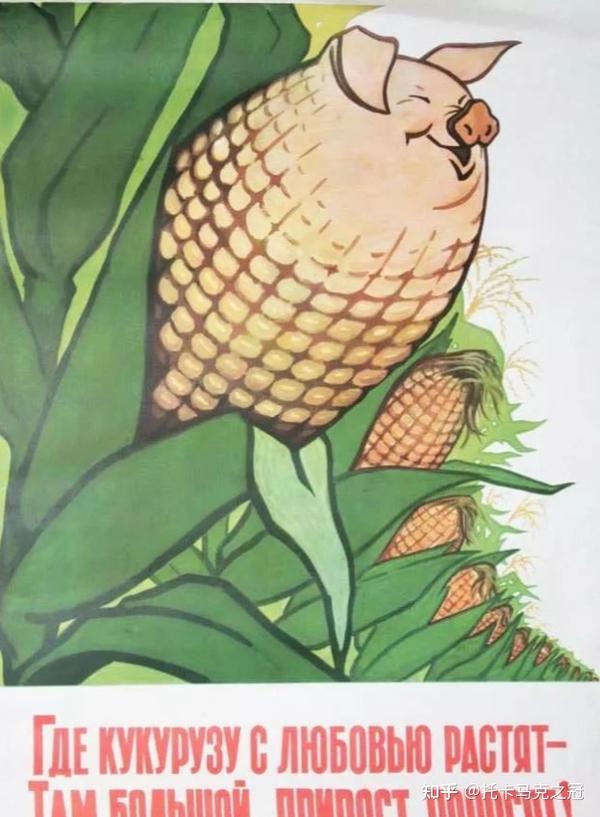

丰收的玉米带来的好处是显而易见的,玉米本身是一种优质的谷物,它可以喂饱饥肠辘辘的人民,同时玉米茎杆还是一种优质的青储饲料,可以喂给牲畜,几乎是一次性解决了粮食和肉类供应两大问题。

尤其值得一提的是,这一年苏联各地农业出现普遍欠收,虽然情况相比较1946年-1947年那场大饥荒已经有所改观,但农业依然高度不景气,在这样的背景下,赫鲁晓夫主政的乌克兰却获得了丰收的景象,对当时苏共决策层的震撼可见一斑。

也正是在这种成绩的加持下,赫鲁晓夫在这一年被召回莫斯科,出任莫斯科市第一书记和莫斯科州第一书记。

莫斯科处于苏联的腹地,气候地理条件与位于南方的乌克兰不同,赫鲁晓夫主政莫斯科后继续进行他的玉米试验,在1950年至1952年这段时期,赫鲁晓夫先是在自己家旁边开辟了一小片菜园用来试种玉米,种植的是从美国引进的“斯特尔林”杂交玉米。

随后他又在自家旁边的奥格辽沃村集体农庄组织小规模试种玉米,这两次试验大获成功,用赫鲁晓夫的话说“奇迹发生了,而且是两次。”

1953年,在赫鲁晓夫的号召下,奥格辽沃村集体农庄全庄都种上了玉米,这次推广大获成功,以往长期亏损,经济效益糟糕的奥格辽沃村集体农庄一跃成为全苏联最成功和效益最好的农庄之一。

正是这多次实践的成功,让赫鲁晓夫对玉米种植充满了信心。

早在19世纪80年代,沙俄农学家夏迪克出版的一部农艺学著作中就充分阐释了玉米种植的工艺方法和播种玉米的经济性与合理性,苏联自己的农学家阿·祖勃里林也用实验证明了玉米做青储饲料的合理性,他用未成熟的玉米棒穗饲料喂养牲畜后发现,玉米营养价值高,牲口吃起来食欲强烈,经常一点都不剩,喂养效率非常高,且青储玉米在贮藏过程中会生产大量的乳酸,这些乳酸化的玉米青储饲料能够和其它粗劣饲料相搭配,提高粗劣饲料的转化率,有益于牲口的消化吸收,从而提高出栏速度和出肉率。

祖勃里林教授深入一线农庄进行考察和研究,评估比较了其它用于青储饲料的农产品,如甜菜、香瓜、向日葵、马铃薯,发现玉米实现了饲料价值、经济性和营养价值的完美平衡,饲料价值比玉米强的甜菜在种植的人力成本方面远高于玉米,营养性强于玉米的甜瓜却在经济性上远逊于玉米,其它诸如向日葵、马铃薯等,在综合经济效益和成本投入方面都不是玉米的对手。

祖勃里林教授教授的研究,为赫鲁晓夫的玉米计划提供了理论支持。

除了国内的经验外,赫鲁晓夫对美国农业的深度考察也是让他下定决心种植玉米的关键原因。

早在就任中央委员会第一书记期间,赫鲁晓夫就一直在密切观察美国农业,他发现美国畜牧业发达的根子就在于大面积的玉米种植为畜牧业提供了充足的青储饲料,1953年3月,斯大林死在自己的屎尿中,终于能够放开手脚的赫鲁晓夫一边号召奥格辽沃村集体农庄种植玉米,一边命令苏联驻美国大使馆增设“农业随员”,专门搜集和考察美国的农业信息,以供苏共高层决策,同时派出大批考察团去美国考察农业。

经过对美国农业系统性的考察,他在1953年的苏共大会上做了报告:美国玉米的播种面积占全部谷物播种面积的35%,但产量占全部谷物产量的55%,高达45亿普特,远超过播种面积和玉米差不多的小麦,而同一年苏联的玉米播种面积占全部谷物播种面积的3.3%,收获量2.3亿普特,玉米是苏联生产潜力最高的农业品类。

1959年9月,赫鲁晓夫应艾森豪威尔的邀约前往美国访问,他参观考察了衣阿华州的R·加斯特农场,亲眼目睹了美国高度现代化的农业畜牧业产业联合体,该农场的农场主加斯特向赫鲁晓夫详细讲述了用玉米秸秆和未成熟的棒穗喂养牲口的方法,这彻底让他下定了大种玉米的决心。

那张赫鲁晓夫拿着玉米哈哈大笑的照片就是由此而来。

赫鲁晓夫说的很直接“应该相信加斯特,他是资本家,不经过精打细算是不会做没有效益的事情的。”

在做好了研究、试点和准备工作后,赫鲁晓夫便开始着手实施玉米种植计划。

在1953年9月的苏共全会上,赫鲁晓夫正式提出了种植玉米的倡议,此后每次会议上只要一有机会他就会鼓吹玉米的好处,比如1954年2月底召开的中央全会上,赫鲁晓夫再次呼吁种植玉米,为此甚至打算更改草田轮作制度,1955年1月又在中央全会上做了《关于增加畜牧产品的生产》报告,再次强调增加玉米种植面积的重要性,并制订了截止1960年要把播种面积扩大到2800万公顷的目标,1955年3月在《苏共中央和苏联部长会议决议》上再次强调玉米种植的重要性。

赫鲁晓夫不是那种发一纸文件就等着玉米自动从文件里长出来的人,他开始雷厉风行的四处奔波,到处督促、检查和指导工作,给予种植玉米获得成功的农业工作人员以重奖,同时给各地分派玉米种植任务,在1953年,苏联玉米种植面积不超过350万公顷,1954年,提高到430万公顷,1955年暴涨到1800万公顷,1960年升至2800万公顷,1962年升至3700万公顷,达到了苏联播种面积的1/6。

赫鲁晓夫虽然在推广玉米种植的时候热情似火,横冲直撞,看似比较情绪化,还有过举着玉米棒子哈哈大笑这种名梗,但在具体工作层面,他与斯大林大为不同,他是非常精细、理性且极其尊重专业技术人员的。

早在1937年代,苏联农业气象学家谢良尼诺夫就创造了按照气候特点对农作物进行分类,和按照水热条件来制定农业气候区划的技术标准,这套标准就是农业学界大名鼎鼎的谢良尼诺夫水热系数,这套标准是如此的好用,以至于现在的中国东北地区都还在继续沿用,苏联南部地区依靠这套系统甚至在一些地区试种茶树成功,改变了俄国传统上只能进口茶叶的局面,朝鲜的那个恩情茶也是靠这套体系确定的种植区域。

1955年,赫鲁晓夫主政下的苏联政府开始以谢良尼诺夫水热系数为依据,为全苏联和一些友好国家制定农业气候区划(包括当时正处于蜜月期的中国),在当年就完成了列宁格勒州,科克切塔夫州等地的农业区域划分工作,1957年完成了全苏综合农业气候区划,50年代末60年代初进行了作物农业气候区划,把全苏联划分成了北极带、亚北极带、温带、亚热带四个水热区域。

赫鲁晓夫极其尊重技术人员,他把农业区划的工作完全交给了谢良尼诺夫、萨波日尼科娃等专业人员,并且严格约束苏共,禁止外行瞎掺合,在推广玉米种植时也是依据谢良尼诺夫等人的气候区划来划分玉米种植区域。

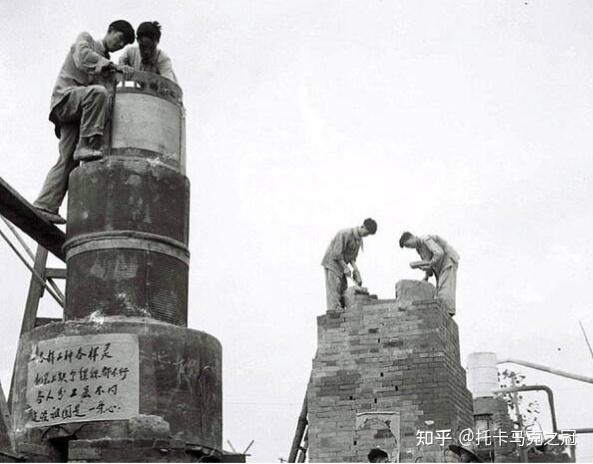

为了配合玉米种植,苏联的农业机械部门设计制造了大量用于玉米种植采收的农机设备,科研部门开始加强玉米的育种和改良工作(连李森科都来帮忙了),食品部门研发了不少玉米制作的食品,乌克兰成立了一个玉米研究所,莫斯科展览馆开辟了一个玉米展厅,列宁格勒和莫斯科等地还开设了一家名字就叫“玉米”的食品店,苏联农业部还创立了一份名为《玉米》的科学杂志,艺术家们甚至编排了模仿玉米穗的圆舞曲。

大种玉米运动轰轰烈烈的展开了。

需要说明的是,虽然目前一般观点普遍认为赫鲁晓夫的玉米运动失败了,但实际情况很难用简单的一句话来评价,赫鲁晓夫的种植玉米运动的成果在不同的年份互有高低,高峰出现在1959年,这一年苏联玉米产量达到了5653万吨的惊人数字,而在1960年则跌倒了982万吨的低谷,到了1961年又回升至1711万吨,后来几年则起起伏伏。

公允而言,种玉米运动真正的问题不在于宏观层面的产量增减,而在于微观层面的低效和对其它业态的挤占。

从微观层面来讲,无论是将玉米作为谷物种植还是作为青储饲料种植,其单位面积产量都要比预期的低很多,苏联种植玉米时使用的种子是从美国引进的优质杂交玉米种子,还从美国邀请了不少学者和技术人员来苏联指导工作,但苏联的玉米种植效率远逊于美国。

苏联用作谷物的玉米每公顷只有约13-16.6森特纳,而美国的数字是50-70森特纳,苏联作青储饲料的秸秆每公顷只有86-98森特纳,而美国的数字是500-1000森特纳。

最要命的问题是,由于为了种植玉米而停止了草田轮作制,玉米挤占了大量用于种植牧草的牧草场,导致全国牧草场的规模减少了1/3,干草收获量从1953年的6400万吨锐减至1962年的4700万吨,大种玉米不仅没有实现预期中的获得大量饲料以饲养牲畜,给苏联人带来大量肉类和牛奶的目标,反而大幅减少了饲料的供应,造成了畜牧业饲料供应压力急剧增加的局面,这才是真正的大问题。

从这个角度来看,玉米运动确实是失败了,但问题在于,为什么会这样。

首先是技术层面,玉米是一种劳动密集型农业,要想提高效率就只能搞大农村集约化经营,要想高产稳产就必须大量施肥,但苏联当时的化肥生产极其落后,1962年,苏联每公顷土地施用的化肥量只有美国的1/3,法国的1/7,英国的1/11,西德的1/15,而且苏联的化肥质量非常差,数量不行,质量也不行,自然就是效率低下。

其次是成本问题,苏联传统的青储饲料是三叶草、牧场草,这些东西最大的特点就是命糙,好养活,甚至不用特意去施肥和养护,而且非常抗虫害,虽然营养价值一般,但胜在成本极其低廉。而用玉米秸秆做青储饲料,虽然营养价值更好,牲畜的出肉率更高,但成本比这些传统饲料要高两倍以上,再加上停止了草田轮作制让干草收获量大减,导致宏观成本大幅上升。

但这些技术问题和成本问题只是次要方面,问题的根子还是苏联低效拙劣的政治经济体制根本就不适宜开展大规模集约化农业生产,或者说,苏联那一套体制根本就不适宜开展任何有意义的经济工作。

前面说过,赫鲁晓夫在推广玉米种植时是极其尊重技术人员的,是严格按照谢良尼诺夫等气候学家的气候区划和各地的水热条件来划分玉米种植区域的。

但苏联在实际展开玉米种植的时候根本就没有按照这套科学规划体系来,而是不从实际出发,不讲因地制宜,从东到西,自南向北,不分气温高低,不看雨水多寡,不讲土壤肥瘠,也不问农业人员的种植技术和农场的耕作条件,不考虑种子、肥料、仓储、物流、配套、加工、销售等环节是否做好了充分准备,就冒冒失失的在全国范围内推广玉米种植。

结果就是很多根本不适合种植玉米的地方也种满了玉米,特别是一些地区,夏季气温较低,玉米生长周期过短,导致玉米种下去之后结不出穗子或者穗子太小,籽粒里全是水,没有任何收成可言,例如苏联在1962年种植的3700万公顷玉米,只有700万公顷成熟。

另外配套的短缺也导致了严重问题,例如在乌克兰的敖德萨地区,当地种植的玉米长势极好,收成不错,但由于配套的收割、仓储和物流环节严重短缺,导致大量玉米根本没有被有效的收割和储存,白白烂在了地里或者损失在了仓储过程中。

无数这类损失、浪费和无用功累积起来之后,就构成了整个玉米项目总体上的失败。

出现以上情况的原因非常简单——赫鲁晓夫接手的是一个列宁和斯大林留下的烂摊子。

苏联体制,是一套在兵变,内战,清洗,政斗,二战中被揉搓出来的巨大的屎山代码,这套体系既抽象又病态,只有靠贝利亚这种手握屠刀的人把压力一层层传导下去才能勉强运作起来,是一套压力型体系。

官员们在面对上级下达的玉米种植指示时,首先是把它当作一个政治任务而不是一个经济项目来看待的,在他们看来,种玉米不是一个增加经济效益,提高农业收入,扩大食品供应的经济项目,而是一场对个人立场、政治站位、思想觉悟、执行效率的重大政治考验,他们要做的不是想办法让玉米种植具有经济效益,而是揣测上意并确保自己不违背政治路线,不会因为行差踏错而在路线斗争中受池鱼之殃。

赫鲁晓夫并不是一个残暴的人,这从他对待自己政敌的手法上就可以看出来,诸如马林科夫,卡冈诺维奇,莫洛托夫等政敌,他最大限度的处理也就是把对方开除出党了事,这和动不动就搞满门抄斩,诛连九族那一套的斯大林有天壤之别。

但问题在于赫鲁晓夫接手的官僚系统是从斯大林那个时代留下来的,凡是不能适应列宁和斯大林那一套的制度和官员都在历次残酷血腥的内部斗争中被清洗出去了,在这种政治生态下能活下来的都是些精于揣摩上意,善于路线斗争,唯站位马首是瞻的不粘锅,这些不粘锅的核心要务是避免担责而不是把事办成。

对于这些不粘锅来说,如果按照上级指示去执行了,哪怕是超额执行,过度执行,最终结果是严重亏损,过犹不及,那充其量也就是行事鲁莽冲动,过于热情,执行过头,起码不会犯政治错误,但如果执行不力或者态度不够坚决,那就要冒着犯路线错误的风险了。

在斯大林时代,路线错误四个字和死刑判决书差不多,贝利亚手下那些狗在咬人的时候是不会听你申辩的。

就算赫鲁晓夫和斯大林不是一路人,不会动辄上纲上线,不会因为办事不利就杀的人头滚滚,但对于已经在斯大林统治下战战兢兢生存了几十年的苏联官僚们来说,你让他们一夜之间改变自己的行为逻辑乃至生存逻辑根本就不现实,设身处地的想,换你,你敢不敢赌赫鲁晓夫不是下一个斯大林?你敢不敢赌谢列平不是又一个贝利亚或者叶若夫?

说的简单一点,赫鲁晓夫遇到的困难和后来戈尔巴乔夫遇到的困难一模一样——他可以枪毙任何人,但办不成任何事。

正是在这种逻辑的支配下,苏联官僚们开始硬逼着缺乏准备,缺乏技能,缺乏配套,缺乏客观自然条件的农民们到处播种玉米,能种的地方要种上,不能种的地方也要种上,种子不够就想办法去黑市买,仓储和物流准备不充分,化肥不足,农机不足,那是其他部门的责任,与自己无关,只要上级来视察的时候看到农田里种满了密密麻麻的玉米,追责追不到自己头上就行。

至于自己负责的区域并不在谢良尼诺夫划定的玉米种植区域内?有没有充足的配套环节,人员是否具备种植玉米所需要的知识和技能,那无所谓,反正玉米种上了自己就安全了。

于是我们看到了苏联在很多水热条件根本不适应玉米生长,被谢良尼诺夫排除在玉米种植带之外的地方都到处种满了玉米,甚至牧草草场也被铲平用来种玉米。

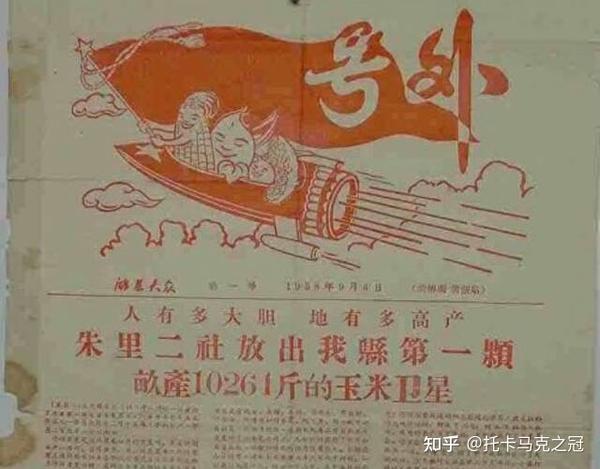

实际上类似的事情又何止发生在玉米一个问题上,因为种玉米的目的是为了扩大畜牧业的产能,增加肉类供应,因此一些地方为了迎合畜牧业高速增长的政治任务,不但屠宰了所有的牲畜,还从其他地方购买肉类以完成指标。

一些地区为了增加油料作物盲目增加向日葵播种面积,赫鲁晓夫得知后说了一句不能盲目乱种向日葵,于是很多地区立即把已经种下去并且就快成熟的向日葵给铲了,赫鲁晓夫在会议上介绍了Z型挤奶器的技术优点,于是一些地区把原有的挤奶器全部废弃,不顾现实不考虑成本的一窝蜂换成Z型挤奶器,赫鲁晓夫在又一次会议上介绍了旋转型挤奶器的技术优点后,他们又如法炮制,把刚用上没多久的Z型挤奶器全部废弃,再换成旋转型挤奶器。

最高领导人的任何一句话,都有可能变成决定一个人生死命运的政治风向标,这就是当时苏共客观上的政治生态,把一切问题都政治化的结果就是政治解决不了任何问题。

说穿了,这无非就是左人喜欢把一切问题都上价值上强度,把一切技术问题和策略问题上升为路线问题和立场问题形成回旋镖而已。

赫鲁晓夫自己对此有比较清醒的认识“不幸的是,在我们苏联的生活方式下,有时候会发生这样的情况,即人们在执行一个有很高职务的人的建议时过于起劲,以至于把一个新开站起来的改进措施搞过了的头,在许多地区种植玉米的工作中正是发生了这样的事……有些干部想迎合我,说得粗一点,他们好像是一群马屁精,他们不首先为农民做好适当的准备,就坚持大面积种植玉米,结果农民根本不懂得如何正确的种植和收割玉米。”

但你也不能怪罪这些官员,因为没人敢赌赫鲁晓夫是不是下一个斯大林,没人敢赌谢列平是不是下一个贝利亚,换设备损耗的是国家的财产,但保全的是自己的政治前途乃至人身安全,毕竟苏联内务部抓人很多时候根本没有程序,都是以失踪处理的。

从这个角度来讲,赫鲁晓夫和这些过度执行的官僚自己,又何尝不是这套体系的受害者?他们也在担惊受怕的播种着玉米。

这场运动以1963年赫鲁晓夫在苏共大会上承认失败并宣布承担责任而告终,这也是赫鲁晓夫的一大创举,你能想象掌权后的列宁,或者1929年之后的斯大林在大会上公开承认自己的失败并承担责任吗?

根本而言,赫鲁晓夫种植玉米运动,是一场企图在不对苏联的体制进行深层次改革的前提下,通过局部的技术改良和修修补补来改变苏联粮食供应局面的尝试,这和赫鲁晓夫的其它改革非常类似,例如赫鲁晓夫通过轮换制和任期制变相废除了干部终身制,还通过了每一届苏维埃必须更换三分之一成员的法令,大幅放松了对私营经济的管制,特别是基本上免除了列宁时期强加到农民头上,并且在斯大林时期日益沉重的自留地税收(这导致苏联农民拼命砍伐果树,杀死牲畜和家禽,以避免被强征税收),还废除了广受诟病的集体农庄拖拉机站。

但这些改革终究只解决了疥廯之疾,没有触及到苏联体制的内核与实质,更谈不上根治苏联在长期的动荡和混论中生出的痼疾,赫鲁晓夫无力去触碰和改变它们,只能想尽办法在技术层面修修补补,而这些痼疾就一直在苏联的肌体里保留着并日益扩散。

在他于1964年被政变下台,被迫居住在连厕所里都安装了窃听器的自家之后,那仅有的一点改革成果也被勃列日涅夫和第聂伯河帮尽数破坏,此后的苏联再也不具备在不导致国家受到严重破坏的前提下实施深层次改革的能力,整个国家彻底堕入极度僵化的死局,只能依靠制度惯性继续蠕动前行,甚至靠着两次中东石油危机带来的高油价有了回光返照的迹象(即勃列日涅夫时期的所谓“发达社会主义”)。

但高油价的红利一旦吃尽,苏联是一个“拥有核弹头的沙特阿拉伯”的底色便暴露无遗,社会危机日益深重,社会矛盾日益尖锐,不惜一切代价进行改革成了全苏联的社会共识,以安德罗波夫手下的改革闯将著称的戈尔巴乔夫上台,但很快他的改革也不能让人满意,于是最极端的改革派叶利钦便成了众望所归,一些人甚至在大街上向他行屈膝吻手礼,宛如列宁在世一般。

粮食问题成了困扰苏联一生的癌症,苏联至死都没能做到让食品市场变的琳琅满目,越来越依赖出口基础矿产品来进口粮食,甚至用国家信誉在国际市场上炒期货换购低价粮食(即1972年苏联用谎报粮食丰收的方法来压低国际市场粮价,然后趁机偷偷大笔买进廉价粮食的“勃列日涅夫粮食抢劫案”)。

到了80年代时,传统上是粮食出口国的苏联每年要进口的谷物已经达到了超过4000万干吨的惊人数字,叶利钦就任莫斯科第一书记的时候,要命令军警直接用军车将蔬菜运进市区,然后军警在街道上摆摊卖菜来解决食品供应问题,苏联临近灭亡时,甚至到了要用德国援助的铁盒装军用面包来勉强维持城市的粮食供应的地步。

更讽刺的是,苏联灭亡后,在没有了苏联体制束缚,彻底放任不管,大家自谋生路的情况下,全俄威廉姆斯饲料科学研究所重新捡起了赫鲁晓夫的事业,他们抱着生产自救的想法,开始在喀山以北的基洛夫州(这里是高纬度地区,一般来说是不太适合种植玉米的)种植玉米并用作谷物和青储饲料并大获成功,随后又把这种模式向俄罗斯和乌克兰进行推广,如今原属于苏联的乌克兰是世界上排名第六的玉米生产国(若是不把欧盟视为一个整体则排名第五),俄罗斯自己的玉米产量也远超过苏联时期全苏联的产量,中国也使用类似于赫鲁晓夫的模式大量种植玉米同时做谷物和青储饲料,产量位居世界第二,仅次于美国。

这足以证明赫鲁晓夫的思路是对的。

于是我们再回到问题本身——赫鲁晓夫为什么要种玉米?

因为他真诚的相信,只要让人民吃到更多的肉,更多的奶,更多的油,让人民免受饥荒威胁,则人壮国威,苏联自然能在和平竞赛中战胜美国,战胜西方,如果制度阻碍着他,他就从技术层面想办法,如果官僚们执行能力不足,他就到处奔波,亲自去视察、监督和指导工作,如果苏联本土的育种技术力量不足,他就去美国求艾森豪威尔,如果苏联的化肥不够好,他就想办法从欧洲进口,如果事情办砸了,他就自己在大会上认错并承担责任。

总而言之,他拒绝坐以待毙,赫鲁晓夫在1957年的苏共大会上向苏共成员们苦口婆心的说过:“搞了40年共产主义之后,一个人还喝不上一杯牛奶、穿不上一双鞋子,他就不会相信共产主义是个好东西,不管你对他说些什么。”赫鲁晓夫不顾一切的迫切想要改变这一局面。

然而很不幸,只要不对苏共那套制度进行深层次改革,无论他的初衷多么好,付出多少努力,也注定要失败,他在技术层面想出来的办法再多,也不过是一个又一个的旋转挤奶器和Z型挤奶器的故事,直到苏联解体后,他的想法才在乌克兰和俄罗斯得以付诸实施,从一开始,他的玉米计划最大的敌人就不是冻土和严寒,而是苏联自身。

这倒是很有几分寓言故事的味道,勇士战斗了许久之后,发现最大的敌人竟然是自己。

点赞: 4124

感谢: 936

发布时间: 2025-03-11 14:27:20 UTC+8

修改时间: 2025-03-11 14:27:20 UTC+8

还能刷到的时间: 2025-04-08 17:27:42 UTC+8